Carpenter puede esperar

Daviel Reyes

Los cuentos de Leopoldo María Panero siempre lo ponían en un estado contemplativo pero dispuesto, como expectante, como anticipándose al desastre. La suya era una sensación que le motivaba a escapar, a correr hacia el lóbrego callejón. Había llovido toda la tarde, lluvia primaveral de esas que salpican demasiado y refrescan poco. La horrenda tortuga de tierra hacía ruido detrás de uno de los libreros. La miró desde el sofá donde leía y pensó, repentinamente como en un latigazo, en la muchacha de los lentes. La soledad no mata, se seguía repitiendo desde sus adentros. Se tornó denso el aire, le costaba respirar. Abandonó el sillón en busca de una lectura menos sórdida, recorrió el estante y notó una ausencia: falta el de Carpenter, manifestó la voz. Sudor frío, latir profundo del corazón. Me llevo tu libro, le había dicho la veinteañera la última vez que estuvo allí. Tan solo los solitarios se mueren, nos lo dijo Taibo, le repitió el subconsciente, falta el de Carpenter. En ese instante como nunca, hizo suya la sensación de sentirse fuera de lugar, de saberse fraudulento, perseguido. Gotas heladas en la nuca. Sombras por todos lados. Ésa no era su biblioteca, aquélla no era su tortuga. Falta el de Carpenter. ¿Qué habrá estado haciendo la muchacha de los lentes grandes?

Una sucia cortina gris, que algún día había sido roja, resguardaba recelosa los secretos de los caballeros tristes que se reunían al interior del Tequila, sobre Ruiz Cortines. Al entrar al lugarzucho, Ferrer disfrutó de la luz fría, neón y azulada, que contrastaba con el rojizo brillo de la rocola. La Cumbia de los pajaritos le presagió una buena noche. Respiró mejor, la desazón había desaparecido. Por fin dejó de pensar. Se acercó a la barra, detrás de ella había un par de rostros conocidos: Carmen en las cuentas, cobrando y registrando cada peso en una deshojada libreta de rallas y Manuel atendiendo a los borrachos de confianza, destapando cervezas, preparando menjurjes verdes. Saludó amable el cantinero al periodista y, como siempre y sin preguntar, le sirvió una XX Lager. Agradeció el otro y lo convidó a un brindis.

Oteó Ferrer el lugar. Una joven de unos 18 o 19 años, esperó que no menos pero temió que no más, bailaba con un caballero bastante borracho pero de buena porte. Mucho más baja que él, lo miraba hacia arriba mientras alzaba una botella de Sol vacía en su mano izquierda; Manuel entendió la señal e inmediatamente le pasó una llena. Emprendió ella un largo trago, interminable, sin dejar de mirar a su acompañante ni de mover sus jóvenes caderas. Henry Miller dice que vivir los deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia; seguro la joven bailarina estaba de acuerdo pues en dos tragos había terminado la cerveza. Besó pues a su compañero e inmediatamente pidió otra. Manuel obedeció solícito, pero esta vez interrumpió el baile para cobrar las dos bebidas: trecientos pesos, ciento cincuenta por cada una. Al bailarín no pareció molestarle, pagó con un billete de quinientos pesos y pidió una para él.

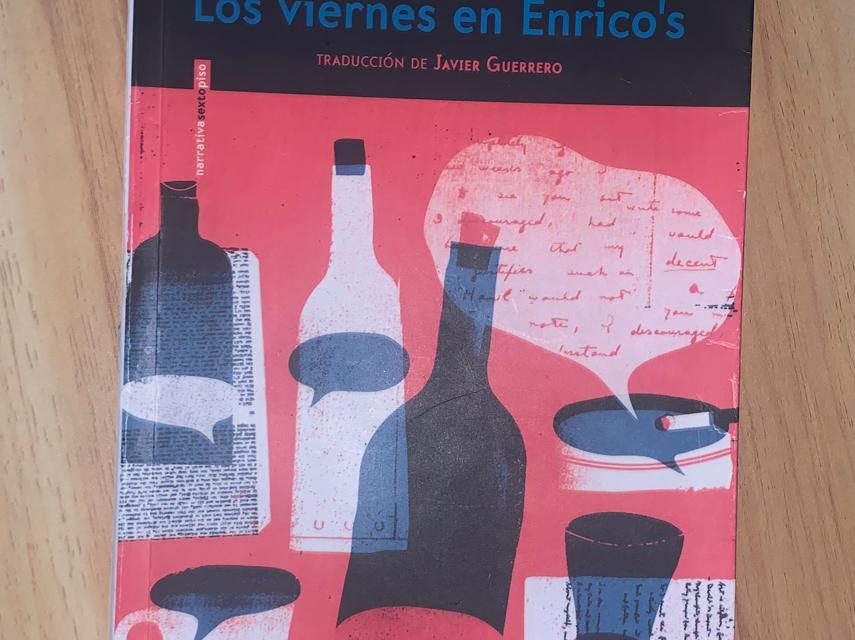

Decidió Ferrer pensar de nuevo. Falta el de Carpenter, se dijo, Los viernes en Enrico´s. Dio el primer trago a mi cerveza, que no había probado por seguir anudado a su cualidad de eterno observador. ¿Será que me parezca aunque sea un poco a Charlie Monel?, le preguntó a su subconsciente mientras miraba el trasero de la joven. Un treintón cada vez más viejo, con aspiraciones de periodista cultural, buscando su historia, buscando inspiración en un bar oscuro, recargado en una barra vieja y rota, brindando con un camarero de buenas intenciones pero que, definitivamente, tiene muy poco que aportar a este texto. La verdad es que tú tampoco has vivido tanto, replicó el subconsciente, a lo mejor después de la siguiente chela. Pidió otra.

Una dama ataviada en un corto y deslavado vestido negro, alta, de exiguos senos, se sentó en el banco junto a él. La sonrió Ferrer, más por reflejo instintivo que por interés ¿Me invitas una cerveza?, preguntó ella mientras encendía un cigarro pretendiendo parecerse a Joan Fontaine. ¿O sí se parecía? ¿Cuánto cuesta invitarte una?, preguntó el periodista fingiendo no saber. Para ti, ciento veinte, y si quieres podemos bajar allá abajo, dijo la otra jugueteando con una corcholata olvidada por el atareado Manuel. ¿Y allá abajo qué hay? Ferrer era un comensal recurrente de ese bar, claro que sabía lo que significaba ir a la planta baja. Es más intimo, susurró ella, tú sabes a qué me refiero. Cambió su tono. Ándale, casi no he trabajado hoy, balbuceó pretendiendo animarle. Controló Ferrer la ansiedad, en la rocola comenzaba Te juro que te amo de Los terrícolas y él no dejaba de pensar en Carpenter. En mi ciudad también hay escritores alcohólicos y atormentados, reflexionó, hay editoriales, actrices, una de las mejores facultades de letras del país ¿entonces por qué nada de lo que escribo se parece a su novela? La mujer tocó la pierna del periodista, interrumpiendo sus cavilaciones, y movió sus hombros en una forma que resultó seductora. Si quieres escribir como Carpenter, divagó el subconsciente, estas son las experiencias que te hacen falta. Sudor frío. Sensación inoportuna, fraudulenta, aire viciado. Gracias, chula, pero soy periodista, respondió Ferrer, sólo vine por una chela y a platicar. Pues invítamela y platicamos, se apresuró ella. La miró pensativo, sonrió sin decir nada, con el gesto bribón de quien disfruta a su manera de las conversaciones absurdas, cómplice de una práctica antigua condenada a los excesos de la modernidad. Voy al baño, me la invitas cuando vuelva, ¿vale?, dijo ella mientras se levantaba apoyándose en el muslo del periodista. La observó contonear las caderas y entrar al baño de damas. No está nada mal, murmuró el subconsciente. Llamó Ferrer a Manuel y solicitó una cerveza para la dama. El cantinero colocó la botella sobre la barra y recibió el pago, incluyendo el costo de las dos que ya había bebido el periodista. Carpenter puede esperar, se dijo Lucio Ferrer mientras abandonaba el lugar. ¿Lo estará leyendo la muchacha de los lentes grandes?